「こんにちは」

「お、真紀ちゃん、今日もきれいだね」

「へへへ、ありがと。ねえ、慎一さんは?」

「ガレージにいるよ」

「ガレージかぁ、え〜っと」

彼女が訪れたのは、カーレース「F700」に参戦中のレーシングチーム「アクセル・レーシング」の事務所だった。

きょろきょろと部屋を見渡す真紀に、パソコンに向かってキーボードを叩いていた所員の一人が事務室の奥の扉を指差す。

真紀はにこっと笑うと、すたすたと部屋の奥に入って進んで扉を開ける。そして扉の向こう、事務所の裏側にあるガレージに入った。

ガレージでは白いツナギ姿の数人の男が派手なカラーリングの3台のGTRに張り付き、入念なチェックを施していた。

レース場への出発が近いのだろう。たくさんの荷物が梱包され、ガレージには何人もの作業員が忙しそうに出入りしている。

「おーい、江波さん、予備のスーツはこの段ボールに入れて送るけどいいかい。ヘルメットはこっちね」

「ああ、そうしてくれ」

「送っておくものはもう他に無いかい?」

「多分大丈夫だろう」

「江波さん、ハンドル調整これで大丈夫かと思うけど、もう一度チェックしてください」

「角度がまだ甘いな、もう少し頼むよ」

作業の中心にいるのは江波慎一。「アクセル・レーシング」のエースドライバーだ。

「慎一さん♪」

「お、今日は早いじゃないか」

真紀が声をかけると慎一はようやくそこに真紀が来ていることに気がつく。他の男たちも作業の手を休めて彼女を見た。

「へへっ、まあね。ねえ、レース場にはいつ出かけるの?」

「3時過ぎに出発だ。今夜は御殿場のホテルに入って、明日朝ホテルからレース場に向かう」

「そっか。ねえ、あたしも後で追いかけるから、慎一さんの泊まるホテルを教えて」

「え? お前も? 大学の授業はもう大丈夫なのか?」

「うん。今日明日はもう講義はないし、それに……今夜は慎一さんと二人で……ねえ、いいでしょう」

そう言って、真紀はぱちっとウィンクする。

周囲の男たちは、恋人同士といったあからさまな真紀の言葉に、にやにやと慎一を見ている。

少し困った表情を見せる慎一。

「おい、こんなところで」

「もぉ〜はっきりしないのね、どうなのよ」

「わ、わかったよ」

「へへへ、じゃあ今夜行くから、待っててね」

慎一からホテルの名前を聞き出して嬉しそうにガレージを出て行く真紀は、腕を組んで扉近くの壁に背をもたれかけた一人の女性の前を通り過ぎる。

「いい気になるんじゃないわよ。わたしはまだ認めていないんだから」

「操、よしなよ」

不機嫌そうな彼女の横から、もう一人の女性が袖を引く。

だが彼女たちを無視するかのように、にやりと不自然な笑いを浮かべながら真紀はガレージを出て行った。

さてその夜遅く、慎一の泊まるホテルにキャリーバックを引いた真紀が訪れる。

「遅かったな」

「うん、いろいろ手間取って」

「え? 手間取る?」

「ううん、なんでもない。それよりもねえ、先にシャワーを使わせて」

そう言ってバスルームに入る真紀。

やがてバスルームの中からシャワー音が鳴り響く。

そして程なくして体にバスタオルを巻いた真紀が中から出てきた。

「あ〜気持ちよかった。ねえ慎一さんもシャワー浴びたら?」

「いや、俺はさっき使ったからいいよ」

「駄目、シャワーしてきて。でないと今夜は……止めようかな」

「しょうがないな」

しぶしぶバスルームに入る慎一。

バスルームの中には真紀が脱いだ服が残されたままだ。

そして漂う真紀の残り香。

服を脱ぎながら、その目と鼻からの刺激に慎一の股間はむくむくと盛りあがる。

「おっと。早いとこ浴びてしまうか」

興奮する気持ちを抑えるかのように、慎一はそそくさとシャワーを浴びる。

一方の真紀は、持ってきたキャリーバッグの中から1本のドリンク瓶を取り出していた。

やがて、腰にタオルを巻いた慎一がバスルームから出てくる。

「抱いて」

そう言って慎一に抱きつく真紀。慎一はそんな真紀を軽々と抱き上げると、彼女をベッドに静かに下ろした。

「それじゃ」

真紀を降ろしてベッドに自分も上がろうとする慎一、だが真紀はそれを制する。

「あ、ちょっと待って。その前に」

「な、なんだよ」

「ねえ、これ飲もうよ」

そう言って、真紀はベッド脇のルームランプ台に置いたドリンク瓶を差し出す。

「ドリンク剤?」

「へへへ、これを飲んでえっちすると、とっても気持ちよくできるんだって」

「お前なあ、明日はレースなんだぞ。変な物を飲んだらレースに差し障りがあるだろう。下手すりゃ失格だ」

「大丈夫だって、ドーピングに引っかかるようなものは入ってないから。ね、飲んでみようよ」

そう言ってキャップを開けると、真紀はごくごくと飲み始める。

そして半分ほど飲んだところで、残った半分を慎一に差し出した。

「ほら、ね」

甘えるように見上げる真紀に促され、しぶしぶ慎一は残りの半分を飲み干した。

「それじゃ、ね、しよ」

「ああ」

「ん、んんん」

目を瞑り口を尖らせる真紀。いつになく積極的な真紀の態度を怪訝に思いながらも、慎一は真紀を抱き寄せて口付けをする。慎一の唇が触れると、真紀は慎一の頭を両手で手繰り寄せ、己の舌を慎一の口の中に潜り込ませる。それに応じる慎一。二人は激しく舌を絡め合い、お互いの口を吸い合った。キスしながら慎一は自分の腰のタオルと真紀が体に巻いていたバスタオルを外すと、裸で抱き合ったままベッドに倒れこむ。

「あ、ああ、いい、ぞくぞくしてくる」

「ああ、俺もだ。キスってこんなに気持ち良いもんだったっけな。好きだ、真紀」

「ありがとう、でももっと気持ちよくしてあげる、すぐにね、ふふふ」

「え?」

突然目眩を感じる慎一。その心臓の鼓動がどくんどくんと高まる。

真紀の上におおいかぶさっていた慎一の髪がざわざわと伸び始め、胸がむくむくと膨らんでくる、股間の一物は急激に縮み始め、そこには形良く手入れされた繁みに覆われた女陰ができあがる。肩幅が狭くなりながら背が徐々に低くなり、浅黒かった肌は、白くきめの細かい肌に変わっていった。

一方の真紀の体には、慎一と全く逆の変化が起きていた。

そして数分の後、裸で折り重なった二人の姿はすっかり上下逆転してしまっていたのだ。

ベッドにあお向けに寝かされていた真紀は慎一の姿に。その上におおいかぶさっていた慎一は真紀の姿に。

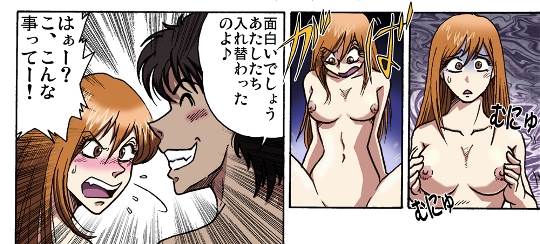

「な、なんなんだ、これは。俺が女に!?」

膨らんだ胸を押さえると、そこにはむにゅっとした柔らかい感触。そして脚を広げると、股間にあった筈の己のものが無くなっている。ベッドの上で慌てる慎一を面白そうに眺めていた慎一の姿になった真紀が、慎一に声をかける。

「面白いでしょう、あたしたち入れ替わったのよ♪」

「はぁ〜? こ、こんな事って!!」

「でも面白いのはこれから。さあ楽しみましょう、あたしが慎一のことを気持ちよくしてアゲル」

そう言って妖しく笑うと、慎一の姿になった真紀は、真紀の姿になった慎一を力強く押し倒すと、体を入れかえて逆にその体におおいかぶさった。

「ちょ、ちょっと待て、こんなこと、あひっ」

慎一の唇を吸い、そして乳首を指先で転がす真紀。

そして鮮やかな手つきで体じゅうを愛撫する。

慎一は全身から噴き上がってくる快感に酔いしれていた。

「な、なんだこれ、さっきよりもっと……はぁはぁ」

「もっとなあに? 言ってごらんなさい」

「何言ってるんだ、男の俺がそんなこと……」

「あら、今は女の子でしょう、ほら言いなさい、どうだったの?」

「気持ちいい、さっきのキスよりも」

「あら、今はあなたがあたしなのよ、あたしになったつもりで言ってみてよ、あたしも、いや俺も男言葉にするから、ほら、どんなだって? 真紀」

「お、お前、冗談が過ぎるぞ、あ、あひぃ」

「ほら、言うんだ、どういう風に感じたんだ、真紀」

「き、気持ちイイ、とっても」

「はい、よくできました。かわいいよ、でももっともっと気持ちよくしてあげるぜ。

ほら、ここなんかどうだい?」

そう言って、慎一の股間の女陰にゆっくり指先を潜り込ませる真紀。

「あひい、や、やめ、やめろ」

「やめて、だろう、真紀ちゃん」

「違う、俺は男……」

「こんなに濡らしちゃって、男はないだろう。今のお前は、女の子、佐古田真紀なんだ。さてと、そろそろ大丈夫みたいだな。さあ、股をもっと開け」

真紀の姿になった慎一の女陰が十分に濡れて開き始めているのを確認した真紀は、その両脚を大きく広げると、既に硬く怒張した己の一物をそこにあてがった。

「や、やめろ、そんな、俺が犯されるなんて」

「ほら言葉がおかしいぞ。やめていいのか? 俺も女を試してみたが最高に気持ちいいぞ。お前も自分自身のモノでよく味わってみるんだな」

そう言って真紀は腰を慎一の股間に向かってぐいっと突きたてる。と、慎一の陰唇に触れていた亀頭はぬぷっと中に押し込まれていった。

「いひゃあ」

「ほら、良く見ろ、お前の中に完全に入ってるぞ」

「そんな、俺の中に俺のが、なにがなんだか、あふっ、はぁはぁ」

「ほらほら、もっともっと感じるんだ、ほらほらほら」

そう言って腰を前後に動かす真紀。

「や、やめ、あひっ」

「うくっ、いいぞ、締め付けてくる。それっ、それそれそれ」

何度も何度も腰を突き動かす真紀、悶える慎一の目から涙がこぼれる。そして吹き上がった快感は彼の全身を覆い尽くし、やがて絶頂を迎えた。

「くう、いい、何だこれ、もう何も考えられなく、ああ駄目、いい、い、いく、いくぅ」

股間の中でさらに硬く膨らむペニス、そしてその先端から体の奥に向かって勢い良く流入してくる熱いほとばしりを感じた瞬間、慎一は真紀の腕の中で気を失っていた。

「ふ、ふふ、ふふふ、やった、犯してやったぜ。女みたいによがりやがって、ざまあみろだ」

ペニスを抜き出した真紀、いや慎一(真紀)は、ベッドから降りると、横たわった慎一、いや真紀(慎一)を妖しく笑いながら見下ろしていた。

「ん? 朝? ここは?」

窓から差し込む陽の光に目覚めた真紀(慎一)は、そこがホテルであることにしばらく気がつかなかった。

「そうか、昨日は真紀と……痛っ、くそう、おかしな薬を飲ませやがって、おかげで変な夢を」

上半身を起こしてこめかみを押さえる真紀(慎一)、その手にふぁさりと髪がかかる。

「え? 髪? これ俺の?」

髪の毛が異様に伸びていることに気がつく真紀(慎一)。

体を見下ろすと、胸で男にはありえざる大きな膨らみがぷるんと揺れている。

「な、な、なんだ」

毛布を跳ね除けると、そこに彼のがっちりした体は無くなっていた。

細い腕、くびれた腰、そしてその下にあるべきものは無く、ありえざるものがあった。

「な、ない!」

慌ててベッドから飛び降りて鏡の前に立つ真紀(慎一)。

そこに映っていたのは……。

「ま、真紀」

それは真紀の姿だった。

彼の体は、どこをどう見ても真紀の姿になっていたのだ。

「あの夢、あれは夢じゃなかったというのか? 現実なのか、そんな馬鹿な。そう言えば声もおかしい、俺の声、これ真紀の声なのか? そうだ、真紀はどうしたんだ」

部屋を見回し戸惑う真紀(慎一)。

突然部屋の電話が鳴る。

恐る恐る受話器を取る真紀(慎一)。

「も、もしもし」

「おはよう真紀、もう起きたかい?」

受話器を取ると、相手は男の声だった。聞き覚えがあるような無いような……。

「だ、誰だ」

「俺だよ、俺」

「だから俺って誰なんだ」

「慎一だよ、江波慎一」

「な、なにを言って……慎一は俺だ、誰だ貴様は」

「おいおい、真紀、何を変なことを言ってるんだ。まだホテルにいるんじゃこっちに来るのは遅くなりそうだな。今日は楽しみにしているぞ、お前のレースクイーン姿。新しい衣装なんだろう。あ、衣装はキャリーバッグに入っているから、かわいい姿を見せてくれよ。俺のレースっぷりも楽しみにしているんだな。それじゃレース場で待っているぜ、あっははは」

そこで電話は切れた。

「誰なんだ奴は、夢では俺と真紀が入れ替わってしまった……ん? ということはあれは真紀なのか? いやそんな馬鹿な事……とにかく早く行かなきゃ」

何はともあれレース場に向かおうとした真紀(慎一)。だがその時、真紀(慎一)は自分の下半身が何とも気持ち悪いことに気がついた。

女そのものになってしまった股間には、まだ昨夜放出された精液が付着したままでべたべただった。

「くそう、まずシャワーだ」

シャワーを浴び、体に付着した精液を洗い流す慎一。

浴室の鏡には、色っぽくシャワーを浴びている真紀の姿が映っている。

きめ細かな白い肌が湯を弾きながらほんのり赤く染まっていくのがわかる。

「これが俺だっていうのか、何なんだこれ。それにしてもなんて色っぽい」

鏡に映る素晴らしいプロポーション、シャワーのお湯の刺激、そして女陰の中から精液を洗い出すという行為に体がほてる。下腹部の芯が無性にむらむらしてくるが、昨夜犯されたという思いと、鏡に映っているのは自分自身の姿なんだと思い聞かせ、かろうじて自制を保たせた。

そしてどうにかシャワーを済ませると、バスルームに置かれたままの真紀の服を取り上げる。

「服はこれだけか、これを着るしかないのか」

真紀の履いていたパンティとブラジャーを拾い上げ、身につける真紀(慎一)。

パンティの生地がぴたりと下腹部に張り付く。

ブラジャーを胸につけるのにぎこちなく手を廻し、ようやくホックを留める。

「ぴたっと張り付いて、何か変な感じだな。いや、そんな事よりとにかく行かないと。俺の体を取り戻さないとレースに出られない」

そうつぶやきながら、真紀のジーンズとタンクトップを着込む。

上着を羽織り、何とかパンプスを履いて部屋を出ようとするが、部屋に残されたキャリーバッグに気がついた。

「待てよ、確か衣装がどうのこうのって」

真紀の持ってきたキャリーバッグに近寄り、それを開ける。

そこには、白と青のカラーリングのトップスとスカート、アームバンド、そして同じ滑らかな生地でできた白いショートスパッツ。

胸に「AccelRacing」のロゴの入ったその衣装は、チーム「アクセル・レーシング」専属のレースクイーン用のコスチュームだった。

「これを、俺が着るのか!? いや、元に戻りさえすれば……と、とにかく急ごう」

部屋を出た真紀は、タクシーで富士のレース場に向かった。

ぎこちなく下着を身に着けていた自分が、いつの間にかごく自然にパンプスを履きこなしていることに気づくことなく。

ホテルからレース場にたどり着いた真紀(慎一)は、チーム「アクセル・レーシング」に割り当てられたピットに向かった。だがピットに向かう通路の途中で、後ろから声をかけられる。

「遅いわよ、真紀」

「え?」

振り返ると、そこには胸に「AccelRacing」のロゴの入ったレースクイーンの衣装を着た女性が不機嫌そうに両手を腰に当てて立っていた。

真紀(慎一)は、彼女がレースクイーンのグループリーダー、水野操だということを思い出した。

だが、いつも自分に笑顔で話しかけてくる操とは全く違う、こんな不機嫌な表情を見るのは初めてだった。

「今までなにやっていたの。早く着替えなさい、もう時間がないのよ」

「え? いや、あの、俺は真紀じゃなくって江波……」

「何をぐずぐず言ってるの。時間が無いって言っているでしょう。レース前にあたしたちがやることはいっぱいあるんだから。あなただってそれくらいわかってるでしょう?」

「は、はあ」

操の剣幕に、真紀(慎一)は気圧されっぱなしだ。

「もうすぐ午前の練習走行が終わるわ。慎一さん調子が今ひとつみたいよ」

「そ、そうなんだ……ですか?」

「だからあたしたちががんばらなくっちゃいけないの。とにかく早く着替えてきて。あたしたちだってスケジュールに穴を開けられないんだから」

追い立てられるように更衣室に案内され、その中に強引に真紀(慎一)は押し込められる。

「あいつ、こっちの言う事も聞けってんだ。俺は真紀じゃないんだってば」

だが更衣室の鏡に映る自分の姿を見て、真紀(慎一)はため息をつくしかなかった。

「でもこの姿じゃ何て説明しても信じてくれるわけないか。ピットに行くにはこれを着て行くしかないのか」

キャリーバッグを見下ろす慎一(真紀)。

だがその時、突然ドアがノックされる。

ドアを開けて入ってきたのは、赤いレーシングスーツを着た慎一だった。

「お、俺!」

「よお、真紀、遅かったな」

「どうして俺が俺の前にいるんだ」

「操に聞いたらようやく着いたって言うから、様子を見に来たのさ」

「お前……お前は誰だ。真紀なのか?」

「おいおい、さっきの電話といい、今日は変だぞ。俺はエースドライバーの江波慎一に決まっているじゃないか。昨夜は二人で楽しんだだろう。俺も良かったがお前だってなかなか気持ち良さそうだったぞ。そうだろう、真紀ちゃん」

「ちゃん」を強調しながらにやっと笑う慎一に、かっと顔を赤くして真紀(慎一)はつかみかかる。だがその細腕をがっちりと慎一の両手でつかまれてしまう。

「放せ、昨日の夜の事を知っているお前は真紀じゃないのか? 俺たちは昨夜入れ替わってしまったじゃないか」

「おいおい、何を変なこと言ってるんだ。俺とお前が入れ替わる? そんな馬鹿な事ある訳ないだろう」

「違うっていうのか?」

「当たり前じゃないか」

「それじゃ、お前はいったい誰なんだ」

「だからさっきから言ってるだろう、俺は江波慎一なんだって」

「違う、慎一は俺だ、そんなはずはない。誰だ、お前は誰なんだ」

混乱して顔を蒼ざめる真紀(慎一)。そんな彼女を慎一は面白そうに、にやにやと見ている。

「お前が慎一? そんな事、誰も信じるわけないだろう。そんなにかわいい姿、かわいい声で「慎一です♪」って言われてもな、くっくっくっ……かっははは、もう駄目だ、おかしくて我慢できん」

真紀(慎一)の両腕をつかんだまま、慎一はげらげらと笑い始める。

「そうさ、確かに俺は江波慎一じゃない。勿論真紀でもない。だがこの姿は誰が見ても江波慎一だろう、かははは」

「誰なんだ、教えろ、何の目的でこんなことをする」

「ふふふ、今日のレースでチームが惨敗したら、目もあてられないだろうな」

「え?」

「しかも、エースドライバーの江波慎一がわざと負けたとしたら」

「な、何を言ってるんだ」

「俺が誰だかわかるか? 慎一」

「わかるわけないだろう。はっきり言え、お前は何者だ!」

「俺は世良啓介だよ」

「世良? 世良啓介? 貴様、あの世良なのか?」

「そうさ、1年前に貴様にこのチームのエースの座を奪われた後、追われるようにチームを去った世良啓介だ」

「その世良啓介が何でこんな事をする。いや俺が真紀の姿になってお前が俺の姿になっているだなんて、何故こんな事ができるんだ」

「チームを追われてから俺の生活はどん底だったよ。ライセンスを剥奪され、後は日雇いで何とか食いつなぐ毎日さ。俺は、俺をこんな目に合わせたチームとお前に復讐してやると誓ったんだ」

「何を言ってる、お前がレース賭博の八百長に加わっているのを知って告発しただけの事だ。逆恨みもいいところだ」

「うるさい。俺は俺をこんなみじめな境遇に追いやったお前に何としても復讐してやると誓ったんだ。そしていつか昔のエースドライバーの地位を取り戻す。どうしたらそれができるのか、俺はその方法を探して探して探し回った。そして遂にアレのことを教えてもらったのさ」

「アレのこと?」

「あのドリンクのことさ。ある組織に経緯を話したら、アレを用意してくれた。おまけにお前と入れ替わる為のお膳立てまで全て用意してくれたよ。真紀と入れ替わった後、お前を相手に彼女の振りをするのは大変だったが、まんまと上手くいったという訳だ。くふふふ、真紀の姿に成り果てたお前のあんな痴態が見られただけでも、実行した甲斐があったよ。どうだ、また抱いてやろうか」

そう言って、慎一(啓介)はにやりと笑う。

自分では決して見せることのないであろうその嫌らしい笑い顔を見て、背中にゾクリとしたものを感じた真紀(慎一)は思わず顔をそむける。

「そうか、やっぱり昨夜飲んだドリンクのせいなのか」

「そうだ。原理はよくわからんが飲むと一時的に全身の細胞の新陳代謝が1000倍に加速され、その間に他人のDNAを摂取すると、そのDNA情報を元に身体が一気に作り変えられてしまうという代物だそうだ。だからあのドリンクを飲んでキスすると、お互いの唾液に含まれるDNAで姿が入れ替わってしまうという寸法らしいな。

まず佐古田真紀に無理やり飲ませてキスしたら、見事に彼女の姿と俺の姿が入れ替わったよ。真紀の姿になった俺は真紀の振りをしてお前に近づき、今度はお前の姿と入れ替わってやったという訳だ。今やお前の身体は真紀そのものだ。彼女の記憶も仕草もお前自身のものだ。自分では気がついていないかもしれないが、お前の仕草は女性そのものさ。その気になれば、真紀に成りきることだってできるぞ、かははは」

「そんなこと、信じられない」

「まあ信じる信じないは勝手だがね。だが今のお前は、誰が見てもスタイル抜群の美人で色っぽい真紀ちゃんという訳だ。何と訴えても、中身がお前だなんて誰も信じないだろう」

そう言って慎一(啓介)は手を真紀(慎一)の胸に伸ばして、その大きな膨らみをぎゅっとつかむ。

「ひやん!」

「気持ち良いか? その表情、その仕草、女の子そのものじゃないか」

慎一(啓介)は、真紀(慎一)をどんと突き放す。

恥ずかしそうに胸を両腕で隠して、真紀(慎一)は慎一(啓介)を睨みつけた。

「真紀は、本物の真紀はどうしたんだ」

「計画を邪魔されないように組織が監禁している。勿論今は俺と姿を交換したままだがね。まあ数日たって元に戻ったら解放されるらしいから安心するんだな」

「なんてひどいことを……みんなにお前が世良だと話してやる」

「信じるかな? 何度も言わせるな。今の俺は誰が見ても正真正銘チームのエースドライバー江波慎一で、お前は色っぽいだけが取り得の、女子大生レースクイーン、佐古田真紀なんだ。俺とお前のどちらの言う事を信じるかな?」

「くっ」

「さてと、そろそろピットに戻らないとな。お前も早く着替えてレースクイーンたちのピットウォークに加わるんだな。操が待っているぞ。まあせいぜいカメラの前でかわいく腰を振ってくれよ、あっははは」

慎一(啓介)は笑いながら更衣室から出て行った。

「くそう、まさか奴の仕業だったとは」

一人残された真紀(慎一)は、閉じられた更衣室のドアを呆然と見ながら、そこに立ち尽くすしかなかった。

(後編に続く)