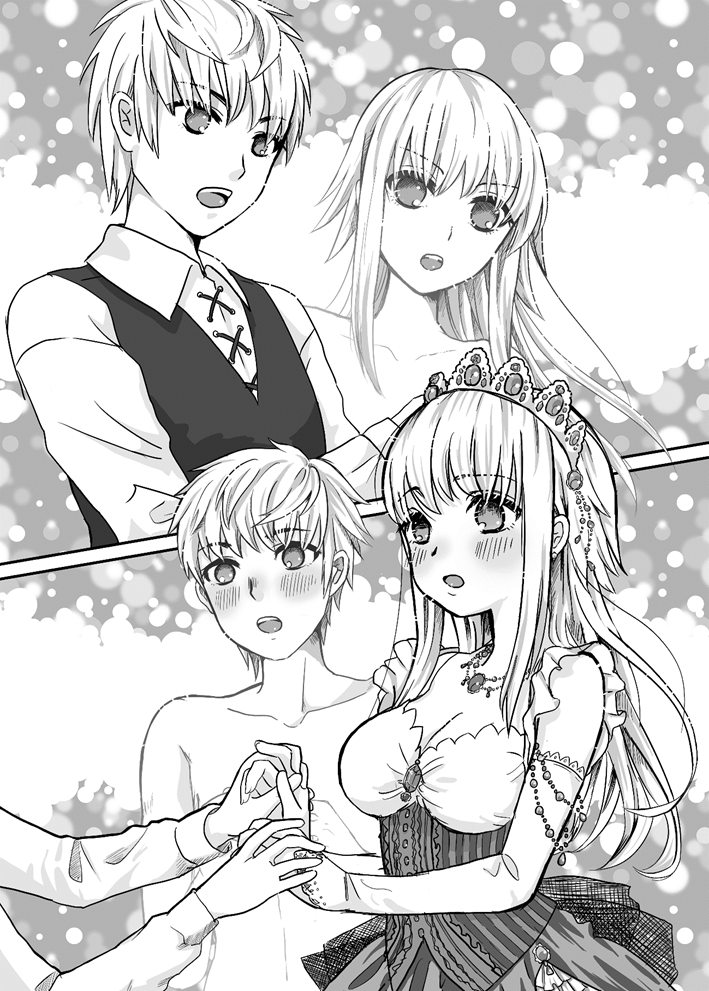

『尊き者:Re』 ■プロローグ■ 「アイラ様、おはようございます」 「おはよう、ロレン」 とある王国の城の一室に、二人の若い男女がいた。真面目で優しい付き人の青年ロレンと、男勝りでたくましい王女アイラ。幼い頃からの長い付き合いの二人は、今日も朝の挨拶を交わす。二つの憧れと一つの思いを心に残して……。 ■第一章■ 「お召し替えの服です。終わりましたら本日の予定をお伝えします」 「ああ。ありがとう」 ガチャッ……バタン 彼は彼女に着替えを渡して部屋を出る。真面目な彼は、今日も彼女の予定が書かれた書類をこまめにチェックする。 「えっと……今日はご挨拶の後に会食が」 ドンッ! 「うわっ!」 バサッ…… 「おっとごめんよぉ。見えなかったからさぁ」 「いえ……こちらこそ、すいません……」 「ご苦労様だねえ。今日も王女様のひっつき虫かい?」 「もう、早く行きましょう。下賤な空気が移っちゃうわ」 「ハハハ、そうだな。ま、せいぜいがんばりなよ」 「はい……ありがとうございます……」 「あの子まだここにいたの? 王女様ったら、いつまで気に入られてるのかしら」 「貧乏な出生のくせに調子に乗ってるよな。今度またいたぶってやるか」 「書類、拾わないと……」 ガチャッ 「おいロレン、何かあったか?」 「あ、アイラ様……!」 「書類を落としたのか?」 「その、つまづいてしまって! 自分で拾いますから! そ、それより……!」 「何だ?」 「お、お召し替えを終わらせてくださいませ……!」 「気にすることはない。何年の付き合いだと思っている」 「そういう問題ではありません!」 彼は彼女の下着姿に顔を赤くしながら落とした書類を拾う。彼女はそれを見て少し微笑んだ後、顔をいつもの仏頂面に戻す。 「正直に言え。酷い仕打ちを受けたのだろう?」 「はい……?」 「お前の隠し事は顔ですぐに分かる。言え」 「め、滅相もございません! 決してそんなことは……!」 「ハァ……部屋に来い。命令だ」 「……はい」 「その召使いどもをここに呼べ。私がぶん殴って謝罪させてクビにしてやる」 「そんなご無体な! 不注意だった僕が悪いのです!」 「では、お前の出自もお前が悪いというのか?」 「それは、その……」 「……いつも言っているが、何でも自分のせいにするな。あと、男ならもっと強い心を持て」 「……すいません」 「……ロレン、少し昔の話をしていいか?」 「は、はい……」 「10年前、私たちが初めて会った時のことだ。あの頃の私はやんちゃで、護衛の隙を見て森へ逃げたら蜂に遭遇してな。その時助けてくれたのが、たまたまそこにいたお前だった」 「はい……」 「お前は身を挺して私を守ってくれた。刺され傷だらけだったが、とてもかっこよかったぞ」 「……ありがとうございます」 「そしてその時私は決めたんだ。お前を私の付き人にしようと。身分の違いなど関係ないと父上に懇願してな」 「……」 「お前はお人好しで優しい男だが、少し臆病すぎる。あの頃の勇敢さを普段から出さないでどうする」 「……その、アイラ様」 「何だ?」 「僕はアイラ様を心の底から尊敬しています。男の僕より勇ましく強く、自分の意志を貫き通す」 「……」 「そのご身分を笠に着ない、アイラ様の本音の一言一句には強く頷かされます」 「……なら、なぜお前はそのままなんだ」 「それは、その……」 彼は沈黙した。彼女に憧れていても模範にはできない。それは立場を言い訳にするまでもない、自身の心の弱さが原因だと自覚しているからだ。彼女は沈黙したままの彼の態度に溜息をつくと、彼の肩に手をやり、静かに口を開ける。 「実は私もな、お前に憧れを持っているんだ」 「え……?」 「私はこの国の王女、国の平和の象徴だ。ゆえに皆に認められるような優しい存在でなければならない」 「アイラ様はとても優しいお方です……」 「いいや、私は自他共に認める短気な女でな。我が強く、気に食わないことはすぐに声をあげてしまう。例えそれが正しい発言でも、他人には威圧的に見えてしまうだろう」 「……」 彼が再び沈黙すると、彼女は神を見上げるかのように天を仰いだ。 「王女は優しく、穏やかな心を持った者がなるべきなんだ。お前のようにな」 「ぼ、僕は男です……」 「ふふ、分かってるよ。ただ、最近よくこういうことを考えるんだ。『私とお前の人生が、逆だったらよかったのかもしれない』と……」 「アイラ様……」 「長話になったな。準備を済ませよう」 二人はその言葉が生んだ静寂を恐れて日常に戻る。彼はこの言葉で彼女への憧れが一層高まり、『アイラ様のようになりたい』という思いを胸に、付き人としての仕事をこなす。そして彼女も『ロレンのようになりたい』という思いを胸に、王女としての務めをこなす。それぞれ心に秘めた、もう一つの思いとともに……。 その日の夜。一日を過ごした二人は、アイラの寝室の扉を境に就寝の挨拶を交わす。 「明日はパーティーです。会場の入口までお見送りしますので」 「ああ。分かった」 「それでは……」 「あ、ロレン」 「はい?」 「……いや、何でもない。おやすみ」 「……はい、おやすみなさい」 チュンチュン…… 「ん……ふあ~あ……」 バサッ…… 「朝か……昨日は変な夢を見ちゃったな……ん~……」 翌朝。アイラは小鳥のさえずりで目を覚まし、大きく背伸びをする。いつも起こしに来るロレンはまだやって来ない。 「ん……身体が重い……声も何か変だ……」 普段と違う話し方で寝室を歩き、少し寝ぼけた状態で室内の大きな鏡を見つめると、途端に目を丸くする。 「え? アイラ様……どうして僕の部屋に……」 そして鏡に映った自分を見て一気に目を覚ますと、まるで彼の口調を真似るかのように鏡に問いかける。 「違う……何これ……僕がドレス……それに……お、おっぱ……!」 いつも着ているはずのナイトドレスに何故か動揺し、自らの肉付きを確認する彼女。白く透き通った両腕と眼下の二つのふくらみを見るや否や、顔も次第に赤くなる。そのまま自らの両乳房を触り、ゆっくりと揉み始める。 揉むごとに呼吸と鼓動は乱れ、顔は更に赤くなっていく。そこにいつもの気丈な姿はなく、あるのは動揺と、興奮と、女性の身体に初めて触れる性経験のない少年のような雰囲気に支配された姿だった。 むに……むに…… 「き、気持ち……いい……」 ドンドン! 「ひ、ひゃいっ!?」 「おいロレン! いるんだろ! 開けてくれ!」 「え……?」 「私だ! アイラだ!」 その時、いつもの優しいノックではない、強く扉を叩く音がする。思わず声が裏返って女々しく返事をする彼女。何故か彼女の名前で自らを名乗る声に一層混乱を起こされるものの、呼吸を整え、鍵がかかっていた扉をゆっくり開ける。 ガチャッ…… 「あ、あの……」 「やはりか……!」 「え……ど、どうして僕が……!」 そこにはロレンがいた。しかし、その姿に気弱さは一切なく、大きな雄々しさに支配されていた。二人はお互いの身体を見ながら複雑な表情を向け合う。 「……ロレン、私が本当に分かるか?」 「はい、アイラ様……」 「お前も、昨日変な夢を見たのか?」 「はい。僕とアイラ様が入れ替わる夢を……」 強く男らしい雰囲気の彼と、優しく女らしい雰囲気の彼女という、いつもではありえない光景がそこにあった。しかし、ありえないのに夢ではなかった。『身体が入れ替わる』という非現実な現実に直面した二人。そんな二人には、夢からのある通告も告げられていた。 「アイラ様……夢の中の最後の言葉……」 「ああ、私もしっかり覚えている……」 「今から24時間の間、二人の身体が入れ替わる。それはお互いが望んだ結果である……」 「ただし、その24時間の間に二人がキスをすると……」 「「二度と、元の身体に戻れない……」」 ■第二章■ 「ロレン、くれぐれも粗相のないようにな」 「は、はい……」 身体が入れ替わったことを確認してからしばらく。周囲の人間がこの事態を信じないと考えた二人は、お互いになりきって過ごすことにした。『王女』になった彼は部屋で着替えを始め、『付き人』になった彼女はその着替えを手伝う。王女は付き人の言葉に従い、着せ替え人形のように服を着せられていく。 やがて着替えが終わると、鏡の向こうには純白なドレスときらびやかな装飾をまとった王女がいた。しかし同時に、目が泳ぎ、おどおどとしながら肩を狭めるという、その格好に不釣り合いな様子も見せていた。そして髪も整え終わると、付き人は王女の両肩にそっと両手を置く。 「さぁ、行ってこい。また後で会おう」 「はい……行って参ります……」 ガチャッ……バタン 「……」 王女を見送った付き人は一人寝室に残ると、そのままベッドにゆっくりと腰掛け、深呼吸をする。程なくして、自らの身体を強く抱き締めた。 「ロレン、これがお前の身体か……男の身体は、こんなにも大きいのだな……」 身体を指でなぞりながら上着を脱ぎ、下着姿になる。心の彼女の欲望が、今の身体の呼吸と鼓動を乱れさせる。 「お前への好意を内緒にしていたが、まさかお前の身体になれるなんてな……私は今お前で、お前の身体を意のままにできている……」 ドクン……ドクン…… 「ハァ……ハァ……」 ドクン……! ドクン……! 「ハァ……! ハァ……!」 ドクンッ……! 「ぐっ……ダメだっ!」 心の彼女は寸前で自らの欲望を退けると、ベッドを強く叩き、やがて重い溜息をつく。 「あいつも相当我慢していたはずだ。それなのに、王女の私が我慢できないようでは情けない……」 憧れの異性の身体を前に、すぐにでも味わいたい欲望を必死に抑えると、やがてゆっくりと天を仰いだ。 「神よ……あなたは私たちに希望だけでなく試練も与えたのだな……」 ざわざわ…… 「なあ、今日の王女様、様子がおかしくないか?」 「いつも凛々しく朝食を食べられるのに、今日はやけに落ち着きがないな……」 「うう……」 一方、王女は食卓で朝食を食べていた。心の彼にとって見たことのない光景と、口にしたことのない料理がそこにあった。萎縮しながら慎重に料理を口に運ぶ娘の姿に、見かねた王は問いかける。 「おい、アイラ」 「は、はいっ!?」 「どうしたのだ。料理が不服か?」 「い、いえ! 大変美味しゅうございます!」 「……ならよいが、今夜は年に一度のパーティーだ。粗相の無いようにな」 「は、はい!」 「そういえば、ロレン君は今日どうするのだ?」 「あ、僕は……いえ、すいません、彼は会場の外で見張りをされるそうです!」 「……今のお前を見てると、無性に彼を思い出すな」 「えっ、陛下! そ、そんなことは……!」 「……もうよい。食べ終わったら外出の支度をしなさい」 「は、はい……」 ざわざわ…… 「ダメだ……あの場の全員の方から変な目で見られてた……」 落ち込んだ様子で自室に戻る王女の背中。それを見て、城の召使いたちが小声でひそひそと話し始める。 「ねえ、王女様本当にどうしちゃったの? まるであの子みたいじゃない」 「きっと影響されたんじゃないか? 悪い虫だよ全く」 「うっ……」 「早くいなくなっちゃえばいいのにね」 「ああ、王女もそれを望んでるはずだぜ」 「おい、今言ったのは誰だ」 「……!」 うつむきながら歩いていた王女が顔を上げると、目の前には付き人が立っていた。召使いたちはその言葉に動揺するも、つっけんどんに言葉を返す。 「ふ、ふん! 貧乏な出身のくせに調子に乗るな!」 「そうよ! これ以上王女様に下賤な空気が移ったらどうするつもり!?」 「昨日の一件はお前らの仕業か……」 ポキポキ…… 「な、何をするつもりだ!」 「お前らには土下座で償ってもらうぞ……」 バッ! 「や、やめて!」 「!」 「王女の命令です……ロレン、やめなさい!」 「……チッ」 「召使いの方々、お仕事に戻ってください!」 「は、はい!」 タタタ…… 「……ロレン」 「すいません、僕の為に言ってくれたんですよね……」 「……私こそすまない、後先を考えずに声を荒げてしまった」 「いえ、僕のことはいいのです。ですが、アイラ様はもう少しご自分を大切にされてくださいませ……」 「……すまん」 「今から外出がありますので、よろしくお願いします」 「……ああ」 二人はぎこちなくその場を後にする。慣れない身体と立場が、お互いに苦悩を与えていた。憧れの相手の身体になり、なおかつその心にふさわしい立場になっても――。 二人はその後、普段と違う日常を何とかやり過ごし、夜を迎えた。他国の王族や要人たちが集まる年に一度の盛大なパーティーを前に、王女は緊張を隠し切れない様子を見せるも、付き人とともに会場の入口に立つ。 「私が付いてこられるのはここまでだ。後は頼んだぞ」 「はい、行って参ります……」 「あ、待ってくれ。その……今朝はすまなかった」 「……もう済んだことですからいいですよ」 「……ありがとう。じゃあ、気を付けて行ってこい」 「はい、それでは……」 ガチャッ……バタン 「何も、起きないといいが……」 「こ、ここがパーティー会場か……」 豪勢に彩られたその会場に唖然とする王女。深呼吸をして、ゆっくりと足を前に運ぶ。 「おお、アイラ様だ!」 「相変わらずお美しい……」 「更におしとやかになられたのではないか?」 「き、緊張するけど……これもアイラ様の為……!」 「アイラ」 「あ、陛……父上!」 「まだ緊張しておるな。いつものようにしっかりせんか」 「申し訳ありません……」 「さぁ、早速だが挨拶をして参れ」 「か、かしこまりました……!」 「……ふー」 一方、肌寒い夜空の下で見張りをする付き人は、冷たいそよ風に頬をくすぐられながら月を見上げていた。 「この試練は乗り越えるべきものだ。未練もあるが……な」 心の彼女には、憧れの相手にまだ伝えられていないことがあった。それを伝えるか否かを月に問いかけるかのように見つめていたその時――近くの草陰から物音が鳴った。 ガサガサ…… 「ん?」 ガサガサ……ガサッ! 「……! 何者だ!」 ガシッ! ドサッ! 「ぐあっ! は、離せ!」 「貴様、盗賊だな! 一人で侵入するとは良い度胸だ!」 「馬鹿が! 俺は囮だよ! 仲間は既にお城の中さ!」 「何!?」 「うう……やっと挨拶回りが終わった……」 同じ頃、王女は挨拶回りを終え、一人ベランダで休息を取っていた。心の彼は、王女の仕事の大変さを痛感し、改めて憧れの相手への尊敬の念を高めた。 「はぁ……それにしてもきれいな満月だな。アイラ様も見られてるのかな……」 夜空に浮かぶ綺麗な満月に見とれ、憧れの相手に思いを馳せた、その時――。 ガシッ! 「……! な、何ですかあな……」 「黙れ、こっちに来い」 「んむぅっ……!」 ■第三章■ ざわざわ…… バンッ! 「王女! 王女はどこだ!」 付き人は護衛兵を振り切ってパーティー会場に入る。会場は騒然としていた。 「陛下! 王女は……!」 「何者かに誘拐されたようだ……私が目を離した隙に……!」 「くっ! 一足遅かったか……!」 「ロレン君、君は城に帰っていたまえ。私が早急に兵を向かわせて」 「いえ、陛下。私が必ず助け出して見せます。この命に代えても」 「ロレン君……!」 「護衛兵! 先ほど盗賊の仲間を捕らえた! 攫ったやつの居場所を吐かせるんだ!」 「……何と勇敢な青年なのだろう……彼なら我が娘の伴侶にふさわしい……!」 「ぐっ! 離してください……!」 「黙れ。お前は身代金を頂く為の人質だ」 両手両足を縄で拘束された王女を、盗賊は舐め回すように見つめながら脅迫する。 「フフ……先に身代金を頂いてから混乱を起こしてずらかれば、こいつを闇オークションで売って大儲けだぜ」 「くっ……あなた、盗賊ですか!」 「そうさ。しかし、こうも簡単にこの国のお姫様をゲットできるとはな。ちょろいもんだぜ」 盗賊は醜く笑うと、王女のもとへゆっくりと歩み寄り、乳房に手をかける。 むにっ…… 「んっ……!?」 「にしてもかなりの上玉だな。こりゃ売る前に……ヒヒッ」 バサッ! 「!」 「少しぐらいキズモノになっても値は張るだろ……!」 「や、やめて……! やめっ……ぁんっ……!」 盗賊は王女の身体に欲情して自らの上着を脱ぎ捨て、舌なめずりをして嫌らしい吐息を吐きながらにじり寄る。満足に抵抗できない王女だったが、心の彼は諦めなかった。 「お、王女の体に手を出すな!」 「あ? 何言ってんだ? 王女はお前だろ」 「絶対に汚させるもんか……親愛なる我が王女を!」 「フン、俺が怖くて頭でもおかしくなったか? それとも可愛らしい虚勢かぁ?」 バキッ! 「あうっ!」 「てめぇは人質だ。次ナメた口叩くと、その綺麗な顔をボコボコにすんぞ? 価値は落ちちまうがな、ヘヘッ!」 「ぐぅっ……!」 「さあ、大人しく犯されな!」 「嫌だ……お前なんかに……絶対に……!」 「またブン殴られてえのか!」 バッ! ガシッ……! 「ぐっ!?」 「お前が首謀者か」 そして盗賊が王女に再び殴りかかった瞬間――一人の青年が颯爽と姿を現し、その上げた腕を掴んだ。その青年は、紛れもなく王女の付き人だった。 「お前の仲間は既に捕らえた。大人しく捕まれ」 「ぐぎぎ……おのれ……!」 「アイラ様!」 「待たせたなロレン。後は私が何とかする」 「よくも俺の計画を……殺す!」 「危ない!」 バギィッ! 「がっ……!」 バタッ…… 「安心しろ。武芸は得意でな。お前の身体なら威力も倍だ」 怒り狂う盗賊を付き人は一撃で沈める。雄々しさあふれるその姿に、王女はしばらく目が離せなかった。 「さぁ帰るぞ。皆が心配している。立てるか?」 「あ、すいません……腰が抜けてしまって……」 「全く、しょうがないやつだ」 ガバッ! 「わあっ!」 「城まで連れて帰るからじっとしていろ」 「は、はい……ありがとうございます……」 付き人は王女の体を横にして軽々と抱き上げると、そのまま城へと歩き出した。顔を赤くしてじっとする王女と、それを尻目に涼しい顔で歩く付き人がそこにいた。 その後、二人は無事に帰還して盛大に迎えられ、付き人は国の英雄として一躍名を上げた。 騒動からしばらく経ち、王女と付き人は、王女の寝室に戻った。窓の外の夜景を静かに見つめる付き人と、両手を強く握り締めてうつむく王女。時刻は11時半を過ぎていた。 「アイラ様、先程は本当にありがとうございました……」 「なに、当然のことをしたまでだ」 「その……アイラ様の身体で無理なことをしてしまい……申し訳ありません」 「謝らなくていい。むしろ、あの時のお前は昔を思い出してまたときめいてしまったぞ」 「アイラ様……」 王女は顔を上げ、付き人の凛々しい顔をうっとりと見つめる。すると付き人は何かを決めた表情になり、王女を見つめ返し、静かに口を開ける。 「ロレン、私の最後のわがままを聞いてくれないか」 「最後……?」 付き人は、王女の両手を強く握ると、おもむろに正面を向けさせる。 「ああ……私と一緒になってくれ」 「アイラ様、それはどういう……」 「時間がない。私とキスをしろ」 「……!」 それは王女にとってあまりにも衝撃的な一言だった。異性との初めてのキスということ以上に、お互いが元に戻れないという選択を付き人が選んだからだ。 「いけません! 元の体に戻れなくなってしまいます!」 「戻れなくていい。この国の王女は、優しく穏やかな心を持ったお前が一番ふさわしいのだから」 「で、ですが……!」 「私はこの先、一生男でいたい。そして大好きなお前を一生守りたいんだ」 「えっ……!」 「大好きなんだよ、ロレン。私の伴侶として、末永くそばにいてくれ」 「……!」

付き人に告白された王女は、顔を最高潮に赤くし、目を背ける――二人の間に無限のような静寂が生まれると、王女はそむけた顔を向け直し、静かに口を開ける。 「アイラ様……僕も、アイラ様のことが大好きです……」 「ロレン……」 「はい。僕でよければ、一生おそばにいさせてください」 「……ありがとう。これからはお前がアイラで、私がロレンだ。よろしくな」 「アイラ様……」 「今後一生をかけて愛し、そして守り抜くと誓おう。私の……尊き者よ」 ゴーン……ゴーン……ゴーン…… ■エピローグ■ 一年後――。 「王女様。ご支度が整いました」 「ありがとうございます」 コツ……コツ……ガチャッ 「おお、王女様だ! 王女様がいらしたぞ!」 「とてもお綺麗だ……!」 「国民の皆様。本日は私たちの成婚式典にお集まり頂き、ありがとうございます」 「ご成婚おめでとうございます!」 「素晴らしい一日だ! 王女様万歳!」 「では改めて、私の伴侶、もとい、この国の新たな王子をご紹介します」 コツ……コツ…… 「この度、王室より、アイラ王女との成婚を賜ったロレンです。本日は盛大な祝福をして頂き、ありがとうございます」 「何と凛々しいお姿だ!」 「王女様にとてもお似合いね!」 「私とアイラの深い絆は国を守る盾となり、国民の方々を守ることを約束します」 「私とロレンの誓う愛は幸せの鳥となり、国民の方々に届けられることを約束します」 ワアアアア……! 「では、誓いのキスを」 コツ……コツ…… 「ロレン……強き者よ……」 「アイラ……優しき姫君よ……」 「「尊きあなたとこの国に、幸あれ……」」 ゴーン……ゴーン……ゴーン…… ガチャッ……バタン 「はぁー、疲れました」 「お疲れ様。夜の披露宴までまだ時間はあるし、少し部屋でゆっくりしてようか」 「そうですね、アイラ様」 「……おいおい、昔の癖がまだ直ってないのかい? もう敬語はいらないし、アイラは君だよ」 「あ、そっか……ごめんね、ロレン」 「もういいよ。今紅茶を淹れるから、ベッドでくつろいでなさい」 盛大で華やかな成婚式典を終えた二人は、王女の寝室に入り、二人だけの束の間の休息に浸る。 ロレンとアイラ、入れ替わって一年が経った二人の心はすっかり身体の性別と立場に染まり、新たな人生を謳歌していた。しかし、まるで昔を思い出すかのように、アイラの口からふと綻びが生まれると、彼女は口を紡いでうつむく。ロレンはそれを見て優しくほほ笑み、二人分の紅茶を淹れて彼女のもとへ歩み寄り、そっと紅茶を差し出した。 「ほら、少しぬるめにしておいたぞ」 「ありがとう……」 「ふぅ……それにしても、あの日からもう一年か」 「……ええ」 「俺はすっかり男に、お前はすっかり女になった。そして俺たちの関係は今日、王女と付き人から、王女と王子になったんだな」 「……ええ」 「あの時からずっと、俺のわがままを優しいお前は受け入れてくれた。お前はわがままな俺をずっと好きでいてくれた」 「……ええ」 「幸せか?」 「……当たり前じゃない」 「そうか、それはよかったよ」 ベッドに座る二人は、ぬるめの紅茶を口にしながら、二人の間にしかない思い出と愛情を話し合う。 あの日、二つの憧れと一つの思いは溶け合い、大きな愛と絆に生まれ変わった。紅茶の中のミルクが溶け、より甘く香ばしいミルクティーに生まれ変わるように。そしてその強い愛と絆は二人の間だけではなく、いつしか王国全体に響き渡る大きな幸福をもたらしていた。今の二人は、王国にとっての幸せの象徴に他ならない。 「そういえばあの時……ふふっ」 「何笑ってるのよ、ロレン」 「いやいや……初夜の時を思い出してね。それまでずっと男だったからと無理をして、俺の女の身体で必死に俺をリードしようとする君を思い出して……ふふふ」 「な! わ、笑わないでよ! あの時必死だったんだからね!」 「ごめんごめん……で、結局ぎこちない感じになっちゃって、俺が男になり切ってやってみたら、上手く行ったんだったね」 「あの時はすごく劣等感を感じたわ、もう……」 「まぁまぁ、だけど、俺にリードされながら嬌声をあげる君はすごく女らしくて、思わず嫉妬してしまったよ」 彼がふいに初夜の話を持ち出し、彼女の顔を一気に赤くさせる。経験も身体も立場も、何もかもが初めてだった初夜は、いつしか二人だけのちょっとした笑い話になっていた。 紅茶を飲み切ると、ふいに彼が彼女の美しいブロンドヘアーに手をかけ、指を櫛のように曲げて優しくときほぐす。 「なぁ、久々にしないかい?」 「……久々じゃないでしょ、この間もしたじゃない」 「いいや、久々にあの頃に戻ってみたいんだ。君がリードしてくれないかな?」 「もう、どうせ失敗するって分かってるくせに」 「君ならできるはずさ、なぁ、ロレン?」 「!」 「んん? 間違えたかな?」 「……さっき指摘してきたのはどちらですか……アイラ様のいじわる」 彼はふいに彼女の顎に手をかけ、目と目を向け合わせると、彼女へ自らの名前を呼びかけ、女性のような妖絶な表情を向ける。彼女はそんな彼を見て、みるみるうちにウブな少年のような表情になり、照れ隠しをしながら顎にかけられていた手をどける。 二人はベッドにゆっくり横たわり、ベッドカーテンを閉めると、彼女が仰向けの彼の上にまたがり、勢いよく抱き着く。彼はそんな彼女を迎え入れ、たくましい腕で抱き返す。 「じゃあ、始めますね、アイラ様」 「ふふ、本当に久々だなロレン……おいで」 やがて二人は顔を近づけて唇を重ね合わせ、男女の営みを始める。そこには普段の営みにはない、二人だけしか知りえない尊いもので満ちあふれていた。ロレンとアイラの愛と絆の日々は、まだ始まったばかり――。 おしまい |