春の変造

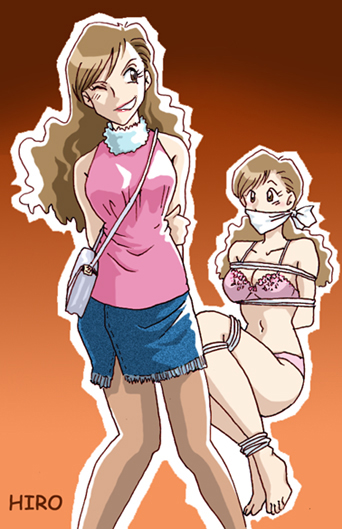

わたしは身動きの出来ないようにがんじがらめに縛り上げられている。

「でへへ、どうだい。お前にそっくりだろう」

その声の主は、もう一人のわたしだった。

そう言っていやらしい笑い顔をする全裸のわたしの足元には、赤いゼリージュースがかすかに残ったペットボトルが転がっている。

「ふがふぐふが」

「あら何を言っているのかしら?わたしのそっくりさん」

何でこんなことに・・・

わたしは両親の言葉を無視して一人暮らしをはじめた自分の軽薄な行動を後悔した。親元を離れて自由な時間を謳歌した。口うるさい親元から離れたい。

たった30分ほど離れたワンルームマンションだけど、自分の城をもてたことを喜んだのがずっと昔のように思えた。

わたしが一人暮らしを始めたのは、3月末から。だから、まだ、二ヶ月もたっていないの。大学に合格したのを機会に親元から離れて一人暮らしをしてみたいと、わたしがわがままを言い出したのが始まりだった。合格した大学も実家から40分ほどのところだったけど一人っ子の強みをフルに使って甘えてすねて父親を説得して、なんとか30分離れた女性専用のワンルームマンションを借りることに成功したの。

そこから、わたしのバラ色の自由な生活が始まった。

初めての一人暮らし(といっても心配性のお母さんがちょくちょく覗きに着たけど)、初めてのキャンパスライフ。何もかもが初めてで楽しかった。少しぐらい遅くなっても誰にも怒られないし、お片づけを2〜3日サボってもしかられることのない生活、友達と遅くまでおしゃべりしても誰も注意に来ない。それは夢のようだった。そんな生活がずっと続くと思っていた。さっきまでは・・・

「わぁ〜遅れちゃう」

わたしはあわてて部屋の中に駆け込んだ。午後の講義が長引いてデートの時間に遅れそう。わたしは靴を脱ぐのももどかしく部屋に上がって、クローゼットの前に立った。着ていた服を脱ぎ、下着だけになるとクローゼットの扉を開けた。するとそこには、首から下を黒のゼンタイで身を包んだ中年男が飛び掛って来ていきなりわたしを押し倒した。

『ゴン』

「いっ・・・」

わたしは思いっきり後頭部を床に打ち付けて気を失った。

気がつくとわたしは、両手両足を縛られ、猿轡をされて床に座らされていて、そんなわたしを見下ろすように、さっきの黒のゼンタイを着た中年男がそばに立っていた。

「いや~参ったぜ。もう帰ってくるとは思わないから油断しちまった」

そう言いながら、その男はニヤニヤと笑いながらわたしを見つめた。

「おやおや、ふしぎそうな顔をしているね。俺が顔を隠しもしないのがそんなに不思議かい。その訳はこれからわかるよ」

そう言うと、男は赤いゼリー状のものが入ったボトルをよく振ると、キャップをあけて口をつけた。ボトルの中のゼリー状のものは男の口の中に流れ込んでいった。ほとんど飲み干すと男はそのボトルを床に捨てた。

どれだけ経ったのだろうか。男の顔色が赤く透き通りだして、男の身体は段々と人の形をした赤っぽい透明なゼリーの塊に変わって行った。それとともに男の着ていたゼンタイはゼリー状の身体をすり抜け、男の足元に落ちた。それは昔、幼いわたしが怖がるのを面白がったおじさんが見せてくれた特撮映画に出てきた「液体人間」のように見えた。

「面白いのはこれからだよ」

声を出すたびに身体をぶるぶると小刻みに震わせて、ゼリー状になった男がわたしに近づいてきた。わたしは、せまり来る恐怖に目を広げ、体を何とか動かしてその場から逃れようと後ずさりをした。男はじわりじわりと近づいてきた。わたしは、さらに逃げようとしたが部屋の壁にぶつかってしまった。『何とか逃れたい』その思いの一心から、壁に背中を滑らせて、何とか立ち上がると、わたしは足首を縛られたままで、ジャンプしながら、玄関のほうへと逃げた。だが、そんな格好でジャンプしてもうまく行くはずもなく、わたしはバランスを崩して倒れ掛かった。男は倒れるわたしをゼリー状の腕で抱きとめた。いえ、抱きとめたと言うよりも男はそのゼリー状の身体をわたしに覆い被せて来た。ヌメッとした男の肌がわたしの身体に張り付いた。そして、なんともいえない感触がわたしの身体を覆っていった。ぐにょとしたものが、身体に入り込んで来るようなその感触はうまく言い表せない。やがて、わたしの身体の中はなにか違和感のあるもので満たされた。

すると、今度は何かわたしの身体から引き剥がされていくような感じがした。そして、何かがわたしの身体から抜け出でた。ふと気がつくと、床に転がったわたしの横に全裸のわたしが立っていた。

「どう?わたしにそっくりでしょう。そう、俺は誰にでもなれるんだよ。だから、顔を見られても大丈夫なのさ。それに、お前が変なことをしても、お前のそばの誰かに成りすましているからすぐにわかる。さて、貯金通帳と印鑑を頂いて行こうかな」

「ふがふごごふご(そんなことしてもだめよ)」

「おやおや、ばれると思っているな?今のオレは指紋はおろか、DNA鑑定をしてもお前さんそのものなんだよ。だから、警察に届けてもムダだからな。自分で自分の預金をおろしても犯罪にはならないからな」

わたしそっくりになった男は、クローゼットの引き出しから下着を取り出すと手馴れた感じで身に付け出した。そしてお気に入りの服を着込むと、鏡に向かってメイクを始めた。それはどう見ての普通の男に人に出来ることではなかった。あまりにもスムーズで手馴れているからだ。

女性の服は、簡単そうでも、なれてないと結構大変なの。それにメイクにおいては、尚更。ひょっとすると男の姿だったのもカモフラージュで、本当は女の人かもしれない。それなら着替えやメイクの手際のよさも納得が行く。ふと、わたしはそんなことを考えた。

「どう、ばっちりでしょう」

メイクを終えて振り返ったその顔は綺麗にメイクされて、いつものわたしよりも綺麗だった。

『くそ~負けた』

ふと、わたしは心の中でつぶやいた。

「うふふ。じゃあ、銀行に行ってくるわ。この姿では二度と会うことはないでしょうが、またね!」

床に転がるわたしに微笑みかけると『わたし』は、軽快なリズムを口ずさみながら部屋を出て行った。

わたしは、数時間後、わたしの様子を見に来た母によって助け出された。一応警察に届け出たが、彼が言ったようにわたし以外の指紋は見つからず、銀行のカメラにも貯金を下ろすわたしの姿しか映っていなかった。これでは、犯人の特定はおろか、犯罪も立証に仕様がなく。届けを取りやめるしかなかった。

その後わたしはマンションを引き払い実家に帰った。時々思うのだがあの男は何者だったのだろうか?本当にわたしそっくりになったのだろうか?

夢といわれればそんな気もするのだが、身に覚えのない全額引き出しの預金通帳の納得のいく説明が出来ない間は、あの出来事を夢で終わらせるわけには行かなかった。彼は今も人の姿を奪って、預金をおろしているのだろうか・・・

「俊窮(としきゅう)さん、お待たせしました全額解約ですね。お得な定期預金があるのですが・・・」

「いえ、結構よ。では、ありがとう」

若い美女は、銀行の窓口で現金300万円を受け取ると、モンローウォークで魅力的に歩きながら銀行を出て行った。

「今日も暑いわね。もうすぐ夏ね。あら、窓口であまりに待たすから急がないと変身が解けてしまうわ」

そう言うと、美女は人ごみの中に消えていった。